Study Room of Akihiro HIRAYAMA,

lecturer at Department of World Liberal Arts, Nagoya University of Foreign Studies

社会活動への学生参加[1]―― AHI (アジア保健研修所) と

学ぶ会 / Students' Engagement in Social Activities [1]: Learning with AHI (Asian Health Institute)

2023年度活動1――SDHイベント実施

2023年度には、2022年度に引き続き、日進市提案型大学連携協働事業として「健康の社会的決定要因 (SDH: Social Determinants of Health)」をテーマとしたすごろくゲームを実施しました。2年つづけてイベントの実施をご支援くださった日進市企画政策課の皆様、大変、ありがとうございました。

日進市ホームページに掲載されたイベント実施の模様 (2023年度、2022年度):

https://www.city.nisshin.lg.jp/department/sougou/kikaku/4/9/15577.html

https://www.city.nisshin.lg.jp/department/sougou/jouhou/4/2021_1/13949.html

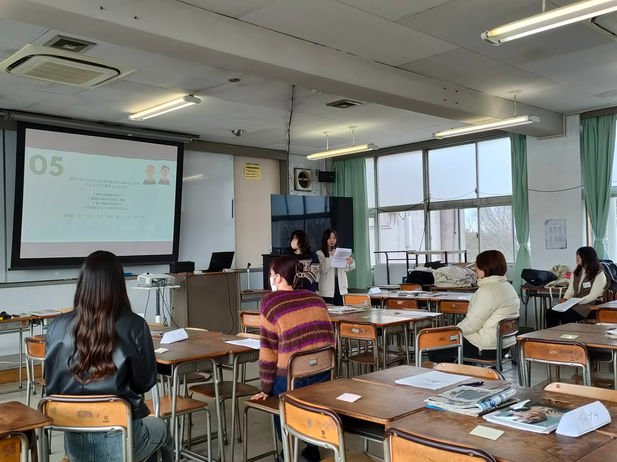

2023年度には、また、長久手高校にて、同じくSDHについて学ぶイベントを実施しました。このイベントには、同校看護コースの生徒の皆さんが参加くださり、自分たちが考える「健康」をイメージ化したコラージュを、新聞や雑誌の切り抜きから作成しました。イベントの実施をお認めくださった長久手高校の教員の皆様に、心から、お礼申し上げます。

2023年度活動2――「あじさいの会」活動参加、ささしまサポートセンター活動参加

2023年の10月から11月にかけ、精神障がい者の自立を支援する日進市の社会福祉法人「あじさいの会」の活動と、野宿者の方々の自立を支援するささしまサポートセンターの活動に参加しました。

「あじさいの会」の活動参加では、学生が、施設利用者の方々といっしょに作業しました。施設利用者の方々との交流を通して、それぞれの学生が、日常生活のなかのさまざまな環境的要因が精神障がいのきっかけとなること、人と人のつながりが回復のきっかけとなることを学びました。

活動に参加した日の終わりには、「あじさいの会」理事長の小林千津子さんと職員の磯村有美さんからお話も伺いました。学生を受け入れてくださり、また、貴重なお話をお聞かせくださり、大変、ありがとうございました。

ささしまサポートセンターの活動参加では、センターのボランティアの方々が、野宿者の方々を訪問する活動への同行や、元野宿者の方々がセンター事務所に集まり、ゲームなどで交流する「みちくさカフェ」への参加、若宮大通沿い高架下での生活困窮者の方々向けの健康・生活相談でのボランティア活動への参加を経験しました。

様々な活動への参加が、学生にとって、健康とはなにか、人びとの健康に対する社会の責務や役割とはなにかを考えさせられる機会になったのではないかと思います。参加をお認めくださったささしまサポートセンターの皆さまに、心から、お礼申し上げます。

SDHすごろく制作、社会的課題と向きあう共同学習の追求

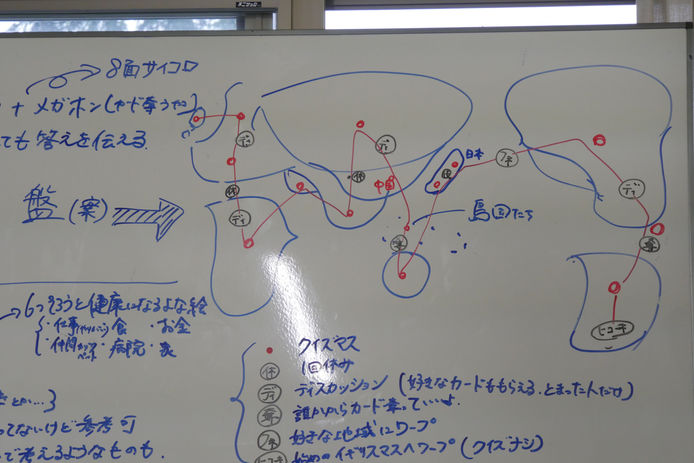

2022年の夏から冬にかけて、「AHIと学ぶ会」のメンバーで、下の記事で紹介した「健康の社会的決定要因 (SDH: Social Determinants of Health)」をテーマとしたゲームを制作しました。昨年度のSDGsすごろくと同様、今回もゲームもすごろくというかたちをとることにしました。SDGsすごろくに引き続き、SDHすごろくも、日進市提案型大学連携協働事業として採択されました。

8月20日には、パイロット版(試作版)すごろくゲームを、日進市にぎわい交流館にて実施ました。にぎわい交流館スタッフの鈴木さん、名古屋NGOセンターや「あどぼの学校」で活動される滝さんがゲームに参加くださいました。おふたりと、ゲームを見守ってくださったAHIの林さんが、ゲームを通した参加者の気づきをどう「見える化」するか、世界各地の事例をどう紹介するかなどに関して、貴重なご意見をいただきました。(上の写真は、このときのゲーム実施の様子)

そうしたご意見をふまえ改良を重ねたすごろくゲームを、年が明けて1月28日に、今度は日進市民会館・和会議室にて実施します。どうぞ、ご期待ください!

すごろくゲームの改良と並行して、メンバー同士の学び合いの関係を追求しつつ、社会的課題と向きあうにはどうするとよいかを考える時間をもつようになりました。どういった学び合いがなされているかは、学生が発信をはじめたブログを、ぜひ、のぞいてみてください。

【番外編1】

新学期が始まったばかりのシルバーウィークの週末、9月24日(土)、25日(日)に、イオンモール Nagoya Noritake Gardenと名古屋外国語大学グローバル共生社会研究所の協働イベント「目指せSDGs博士! 巨大スゴロククイズに挑戦!」が開催されました。2021年度に「AHIと学ぶ会」で実施したSDGsすごろくの派生バージョンです。詳しくは、名古屋外国語大学グローバル共生社会研究所のつぎの記事をご参照ください。 https://nufsrings.org/archives/685

【番外編2】

12月13日には、「AHIと学ぶ会」のメンバーで名古屋NGOセンターにお邪魔し、「あどぼの学校」で制作された「あどぼのスゴロク」に参加しました。「あどぼの学校」という名前の由来であるアドボカシー(advocacy)という語は、意味をわかりやすく説明しにくい語と感じますが、私は個人的には、行政機関から一般の人々まで、幅広い対象を巻き込み活動の関係者にしていくこと、というように理解しています。「あどぼのスゴロク」は、人がどのように社会的課題に気づくか、そして、その課題に取り組む人と人のつながりをどのようにつくっていくかを考えさせてくれる素晴らしい内容のゲームでした。滝さん、伊藤さん、近藤さん、鉄井さん、暖かくお迎えくださり、ありがとうございました!

「AHIと学ぶ会」2021年度フィナーレ、そして、2022年度のはじまり

何カ月も改良を重ねてきた「SDGsすごろく」2021年度最後のお披露目の場は、刈谷市民ボランティア活動センターでした。3月29日に開催されたイベントで、AHIボランティアの先輩であるジャンプさんの全体司会のもと、参加者の方々が、とても積極的に、SDGsの理解を掘り下げてくださいました。4年生の早川諒くん、3年生の藤田青空さん、2年生の吉川未祐さん、村田愛実さんが、グループ司会や機材操作で参加しました。

イベントの模様は、朝日新聞の鈴木裕記者が、丁寧に記事におまとめくださいました(3月31日朝刊の名古屋・尾張・知多版)。この記事は、朝日新聞デジタルから閲覧できます。 https://www.asahi.com/articles/ASQ3Z76K7Q3ZOIPE004.html

「AHIと学ぶ会」主要メンバーの多くが就活や留学準備で忙しくなるのに伴い、4月からは、4年生となった藤田青空さん、3年生となった吉川未祐さん、村田愛実さん、益田早菜さんが会の中心になりました。そこに、「2021年度英語研修 SDGs Workshop」に参加した2年生の織部萌々さん、山田愛梨さん、伊藤凪沙さんも加わりました。就職された多井紫織さん、織田薫さんは、頼れる先輩、顧問として協力くださいます。

クレイン英学校を運営される原田貴之先生のご紹介で、高校生も「AHIと学ぶ会」に参加しています。原田先生とはAHIの活動を介してつながったのですが、その後、世界教養学科の英語の授業もご担当いただいていると知りました。素晴らしい偶然のご縁に驚きました。

6月に入り、就職活動を終えた内田安紀さん、廣瀬美風さんも会への参加を再開しました。

2022年4月からの「AHI と学ぶ会」では、とくに、2点、意識して活動を展開しています。まず、保健や健康、公衆衛生をめぐるAHIの理念や活動に、より、寄り添うかたちで会の活動を展開していくこと。そして、学生が意見をだして構想するかたちで、会での学びのテーマや地域社会活動の内容を定めていくこと。新年度を迎えての新たな挑戦です。

4月以降、新メンバーで「健康の社会的決定要因 (SDH: Social Determinants of Health)」について学び、ゲームをつくっています。人が健康であるとは、その人が病気や怪我をしていない、ということだけを意味するのではありません。病気や怪我の原因となる苦しい生活環境、社会環境におかれることなく、肉体的にも精神的にも追い込まれることのない充足した状態にあることを意味します。個人の健康を左右するさまざまな社会条件を指す言葉が「健康の社会的決定要因」です。

「健康の社会的決定要因」を学ぶことは、自分の所属する職場や学校のこと、そして、家族関係や友人関係を考えることにつながります。今後の「AHIと学ぶ会」では、「健康」という視点から、自分の生きる社会の姿を見つめなおすことを目指します。

進展する「AHIと学ぶ会」――継続は力なり

下の記事で紹介したとおり2021年4月にはじまった「AHIと学ぶ会」は、学びと経験の場でありつづけています。学生たちは、11月に開発教育協会(DEAR)年次集会 d-lab 2021 (オンライン実施)に参加し、自分たちがつくりあげてきた「SDGsすごろく」の紹介を無事に終えたあと、自分たちの経験、得たものの振りかえりと並行して、SDGsアジェンダの前文を英語で読むなど、新しい学びを試みています。

「SDGsすごろく」は、その後も何度も改良を重ね、年が明けて2022年となったあとの2月に、日進市提案型大学連携協働事業でお披露目しました。取材にお越しくださった中日新聞の加藤さん、日進市総合政策部情報広報課の牧さんが、それぞれ、とても丁寧な記事を書いてくださいました。ありがとうございます。

中日新聞記事(名古屋外国語大学ホームページ): https://www.nufs.ac.jp/news-topics/20220209-01/

日進市ホームページのリンク:https://www.city.nisshin.lg.jp/department/sougou/jouhou/4/2021/12785.html

日進市でイベントを開催した数日後には、AHIが組織した四日市メリノール学院高校の課外授業にあたる「修養会」でも、「SDGsすごろく」を実施しました。こちらは、オンラインでの実施です。修養会のコンセプトは「社会に自己を拓(ひら)く」でした。高校生の皆さんにとって、自分の身の回りの生活を、SDGsの視点から見つめなおす機会になったならと思います。 オンライン「修養会」の模様は、AHIの羽佐田さんが、オンラインでのすごろく実施の臨場感を、とてもうまくまとめてくださっています。

https://ahi-japan.jp/2022/02/09/001-272/

新年度も間近となってきました。「AHI と学ぶ会」は、年度をまたいで、まだまだつづきます。

「AHIと学ぶ会」スタート(2021年4月)

2020年のAHIオンライン・オープンハウス運営へのかかわりを経て、2021年4月から「AHIと学ぶ会」をスタートしました(2020年のAHIオンライン・オープンハウス運営へのかかわりについては、下の英語の記事をご確認ください)。「AHIと学ぶ会」では、AHIの理念や目的に照らし合わせて世界の現状を学んだり、過去の国際研修参加者の活動をオンラインで学んだりしています。この「AHIと学ぶ会」には、名古屋外国語大学の学生だけでなく、南山大学や愛知県立大学、愛知淑徳大学や岐阜大学の学生も参加してきました。

そうした「学び」に加えて、自分たちでイベントを企画したり運営する経験もつんでいます。2021年8月に、学生たちは、豊田市国際交流協会(TIA: Ioyota International Association)で実施されたイベント「君ならどうする?! すごろくでSDGsを学ぶ」の運営を担いました。このときの運営の経験を、11月の開発教育協会(DEAR)の年次集会 d-lab 2021 (オンライン実施)にて、「AHIと学ぶ会」に立ち上げから参加している藤田青空さん、廣瀬美風さん、山口夢叶さんが報告します。この報告の手伝いとして、3年生の安達朱花さん、2年生の吉川未祐さん、村田愛実さん、益田早菜さんが、新たに「AHIと学ぶ会」に加わりました。

一方、同じく「AHIと学ぶ会」に立ち上げから参加している髙橋玲加さんは、愛知県立大学の伊藤千浩さんとともに、インターン学生としてAHIで経験をつんでいます。10月には、「ぐるぐるNISSHIN まちミル博覧会2021」のAHI主催企画・オンライントーク「上田先生のバングラデシュからこんにちは」の運営を担い、司会も務めました。髙橋さん、伊藤さんは、また、4年生の織田薫さんや、2020年インターン学生の多井紫織さん、南山大学4年生の武田梓さんとともに、AHIでのインターン経験やボランティア経験の意義を整理していこうとしています。 今後も、学生には、「AHIと学ぶ会」への参加を通して、多くを学び、多くを経験してほしいと考えています。

オープンハウスへの参加、国際研修見学からはじまるAHIとのかかわり

日進市、愛知牧場の裏手に愛知国際病院があり、その隣にアジア保健研修所(AHI: Asian Health Institute)というNGOがあります。AHIの活動は、社会のなかで人びとが健康に充実感をもって生きることの推進が目的です。毎年秋に6週間にわたり実施される国際研修では、アジア各国から、保健や健康にかかわるNGOや市民団体、行政関係者数十名がAHIを訪れて、住み込みで研修に参加します。国際研修の参加者は、それぞれが自国の活動で得た成果や直面する課題をもちより、それぞれのよりよい活動の展開を目指して、お互いに議論を重ねます。参加者が学び合うスタイルの素晴らしい研修です。

2019年にAHIに足しげく通い、国際研修を何度も見学しました。また、国際研修の修了式と、AHIの活動を一般市民に知ってもらうお祭りとを兼ねたイベントのAHIオープンハウスの運営に、ボランティアとしてかかわりました。そういったかかわりをきっかけに、学生とともに、さまざまなAHIの活動に参加しています。ここでは、そのようにAHIとかかわる活動について紹介します。

Engagement in the Open House Event of AHI (Asian Health Institute)

In the year of 2019, I started joining the volunteering activity of organizing the open house event of AHI (Asian Health Institute) located at Nissin city. AHI is a NGO which was founded in 1980 to support the enhancement of well-being and well-doing of marginalized people in Asia. For decades, it has been providing opportunities to learn the ways to establish community-based healthcare systems in a participatory manner for those local healthcare workers, staffs and managers in Asia. Its open house event is a sort of joyful festival annually held in the autumn. Visiting it, you could know AHI’s activities and networks in Asia, along with joining pleasurable entertainment activities and enjoying delicious Asian meals.

In this year, 2020, the COVID-19 pandemic prevented AHI to organize the open house event on site. Instead, it opened the virtual open house site on YouTube, and my students and I joined the making of its contents. I would like to introduce three videos here from the site. The first one is the video to introduce the virtual open house site. The second is the one to record online discussion between one of healthcare managers in India who previously joined the activities of AHI and Japanese young people. This discussion is chaired by Mayu ISHIDA san, one of my eager students. The third one is the video in which three university students, including Kaoru ODA san and Takane HOSHISAKI san of my students, visited a temple in Nagoya city which provided shelter and support for Vietnamese people who became unable to return back to their country due to the pandemic of COVID-19.

You could find more videos of AHI virtual open house on its YouTube channel below:

https://www.youtube.com/channel/UCj5e3j27fcYRNdpLak0cOTA/videos

A Newspaper Article Relating to A Student's Participation in the Social Program Organized by Asian Health Institute

An article on the Chunichi Newspaper's morning edition on Saturday 21st March 2020 mentions the name of Akari NAKAGAWA san, one of the eager students who have joined the out-of-class lessons to read Philip N. Jefferson's Poverty. From January to March this year, NAKAGAWA san had internship experience at Asian Health Institute (AHI) at Nisshin city. AHI has been one of the greatest NGOs in Japan for decades, I strongly believe, with its mission to encourage people in Asia to mobilize social powers to enhance their conditions of health and well-being.

NAKAGAWA san's job at AHI was to help Takahiro NAKASHIMA san, staff there, organize its Study Tour in Sri Lanka; however, it was called off due to the worldwide outbreak of COVID-19. The Chunichi Newspaper's article given by Yuri NISHIKAWA san takes up the event of final gathering of participants in the cancelled tour. As the article shows, those who took part in the gathering discussed what they learned by themselves about Sri Lanka in a preparatory manner and made contact with staffs of NGOs in Sri Lanka via an online meeting system to talk about the current situation of COVID-19 in Sri Lanka.

Although the cancellation of the study tour is truly unfortunate, it does not decrease the significance of the experience NAKAGAWA san acquired at AHI. As an educator working at university, I would like to thank NAKASHIMA san and AHI a lot for giving her a wonderful opportunity of internship. Also, I would like to show my large respect for the talents and abilities of NAKAGAWA san!